Stern, Heft 30, 24. Juli 1966

Fräulein Han trägt eine weiß-rot karierte Hose, eine gelbe Bluse und schwarze Samtpantoffeln. Ihre Zöpfe reichen bis zu den Hüften. Als sie sich mir zuwendet, fliegen die Zöpfe wie zwei Besen durch die Luft.

„Ja, Sie haben richtig gehört“, sagt die junge Chinesin. „Wir erziehen unsere Eltern. Besonders die Mütter. Viele müssen noch lernen, was unsere Revolution bedeutet. Die Zeiten sind vorüber, wo es wichtig war, früh unter die Haube zu kommen. Das will meine Mutter zum Beispiel nicht begreifen.“

„Wollen Sie denn nicht heiraten?“ frage ich. „In Ihrem Alter ist man doch sicher verliebt.“ – Sie ist neunzehn.

Fräulein Han wird rot wie ein Granatapfel. Aber sie verliert die Fassung nicht. Wahrscheinlich wundert sie sich nur über die europäische Geschmacklosigkeit, so private Dinge zur Sprache zu bringen, denn sie fährt fort, als habe sie die Frage nicht gehört: „Meine Mutter will nicht verstehen, daß nur materielle Unabhängigkeit auch Freiheit für die Frau bedeutet. Sie glaubt immer noch, daß eine Frau ihre Existenzberechtigung ausschließlich vom Mann beziehen kann. Ich muß ihr erklären, daß es nicht mehr so sein darf.“

„Befehl der Partei?“

„Aber nein!“ Jetzt lächelt sie ein wenig spöttisch. „Die Partei unterstützt uns nur mit Argumenten, wenn wir altmodischen Eltern den Gehorsam verweigern. Die Familie kann das Grab der Freiheit sein.“

Solche Sätze sind natürlich Wasser auf die Mühle aller „kalten Krieger“. „In China wird die Familie zerstört“, so lautet eines ihrer Hauptargumente gegen die gelben Kommunisten. Wer an der Familie rüttelt, kann nur vom Teufel besessen sein.

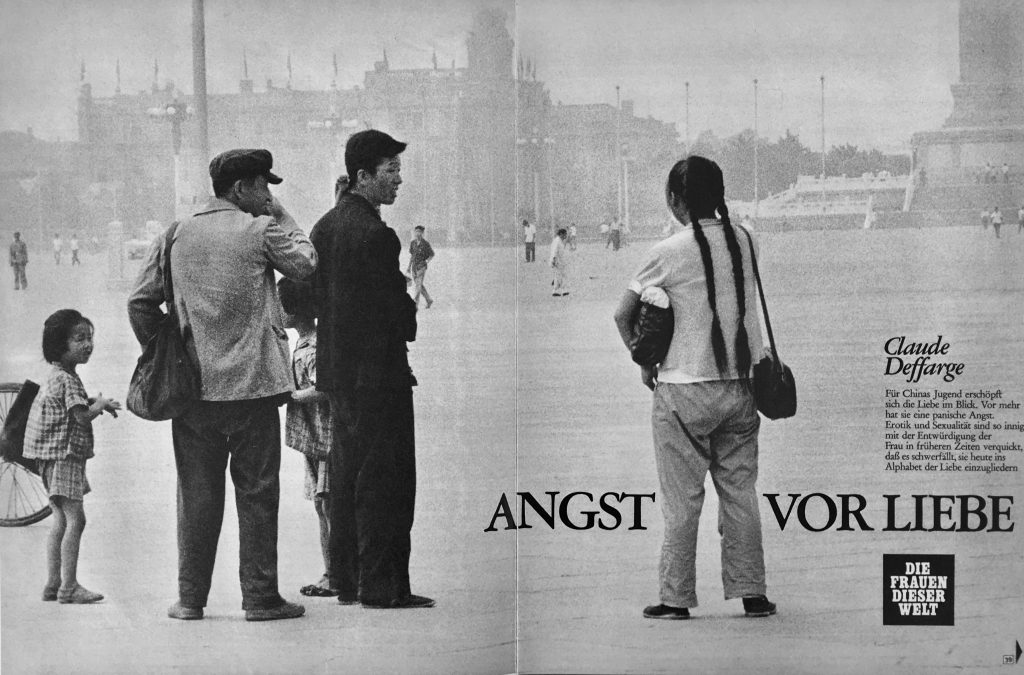

Für Chinas Jugend erschöpft sich die Liebe im Blick. Vor mehr hat sie eine panische Angst. Erotik Sexualität sind so innig mit der Entwürdigung der Frau in früheren Zeiten verquickt, daß es schwerfällt, sie heute ins Alphabet der Liebe einzugliedern

Mädchen für die Schweine

Aber so einfach ist das nicht. Etwas chinesische Geschichte und ein wenig vergleichende Soziologie würden dieses Kriegsgeschrei im Nu verstummen lassen. Wenn die Chinesen von „Familie“ sprechen, dann haben sie nämlich nur unsere Einheit von Vater, Mutter und Kind im Sinn. Wogegen Jugend und Partei Sturm laufen, das ist ausschließlich die traditionelle chinesische Sippe und insbesondere das Los der Frau in diesem komplizierten Gefüge.

Früher wurde eine Frau überhaupt nicht als Mensch betrachtet. Sie konnte verkauft, geschlagen und sogar umgebracht werden. Das galt keineswegs als Verbrechen. Der Mensch begann erst beim Mann. Und auch dort gab es Stufen. Oben auf der Leiter thronte der Älteste, der Chef der Familie. Die vielbesungene Verehrung der Alten, die oft als Beispiel angepriesene Kindesliebe der Chinesen waren nichts anderes als diese durch Sitte und Gesetz erzwungene Allmacht des Patriarchen. Alle Generationen mußten unter seinem Dach wohnen, und er allein entschied über alles – selbst über Leben und Tod.

Wenn der Sippenchef der Meinung war, genügend Frauen im Haus zu haben, ließ er alle neugeborenen Mädchen den Schweinen zum Fraß vorwerfen oder einfach ertränken. In schweren Zeiten erhielten die Mädchen weniger zu essen als die Jungen, oder sie wuren kurzerhand sogar ganz von der Verteilung der Nahrung ausgeschlossen. Warum sollte man in mageren Jahren ernähren, was doch eines Tages das Haus verlassen würde, um als Frau eines Fremden Dienste zu leisten?

Hatte ein Mädchen das Glück, bis zur Reife zu überleben, dann wechselte es nur den Herrn. Sie wurde an einen Mann verheiratet, bei dessen Wahl sie kein Wort mitreden durfte. Und selbst er war nicht ihr ausschließlicher Meister. Auch in seiner Familie gab es den allmächtigen Ältesten, der ihn seinerseits gezwungen hatte, diese Frau zu nehmen.

Daß solche Ehen auch bei jungen Männern keine Begeisterung auslösten, ist verständlich. Deshalb hatte der Mann das Recht auf Konkubinen. Diese Damen dienten ihm zum Vergnügen. Für die Arbeit hatte er ja seine Frau, die er übrigens verstoßen oder sogar als Konkubine an einen anderen verkaufen konnte.

Als die Kommunisten Scheidungsämter errichteten, erschienen viele Frauen mit ihrem Ehemann auf dem Arm. Ja, das gab es auch: Baby-Gatten, Familien, die noch keine männlichen Nachkommen hatten, kauften vorsorglich zukünftige Schwiegertöchter, die geduldig warten mußten, bis der Herr Gemahl endlich zur Welt kam. Je jünger eine Schwiegertochter erworben wurde, um so billiger bekam man sie. Warum also warten, bis der ersehnte Sprößling geboren war? Und wenn der Ehemann ausblieb, konnte man das Mädchen ja wieder verkaufen.

Jedesmal, wenn Frauen mir ihre Leidensgeschichte erzählen, danken sie dem Schicksal, daß Mao Tse-tung sie endlich erlöst hat. „Er ist unser aller Retter“, heißt es immer wieder.

Das ist keine leere Propagandaformel für die Ohren einer ausländischen Journalistin. Es klingt jedesmal wie ein Dankgebet. Nicht ohne Grund. Die Befreiung der Frau und die Sprengung der Sippentyrannei gehörten von Anfang an zu den Hauptzielen der kommunistischen Rebellen.

Im Grunde haben diese Männer nur die freiheitlichen Ideale verwirklicht, die einst mit den christlichen Missionaren nach China gekommen waren. Durch ihren Impuls hatte es bereits im neunzehnten Jahrhundert Versuche gegeben, die Frau aus ihrer Versklavung zu befreien. Herzzerreißende Bücher wurden geschrieben. Junge Intellektuelle meuterten. Es gab ein paar Bewegungen und viel Geschrei. Aber wie sollten Literatur und individuelle Revolten Hunderte von Millionen aufrütteln und tausendjährige Sitten zerstören? Das konnte nur durch Vertreibung jener Machthaber geschehen, die diese unmenschlichen Sitten verewigten und dank ihrer Erhaltung das Land beherrschten.

Vor der Revolution galten die durch Wickeln verkrüppelten Füße als feinster Ausdruck erotischen Raffinements. Die Verstümmelung zwang die Frauen zu einer Gangart, die gewisse Muskeln des Leibes besonders stark und geschmeidig machte und den Männern entsprechende Freuden schenkte

Mao Tse-tung und seine Freunde führten diesen Umsturz herbei. Weniger durch Waffengewalt als durch vorgelebtes Beispiel und geduldige Zwiesprache mit den Bauern. Während die Truppen der Zentralregierung und örtlicher Potentaten raubend und plündernd durchs Land zogen, durften die Soldaten Mao Tse-tungs nicht einmal Reis requirieren, geschweige denn einer Frau Gewalt antun. Darauf stand Todesstrafe. – Kein Wunder, daß sie siegten.

In diesem Zusammenhang ist es vielleicht wichtig, daran zu erinnern, daß Stalin und seine Genossen über diese Gerechtigkeitsfanatiker spöttelten und mit allen Mitteln versuchten, ihren Sieg zu verhindern. Dazu gehörte die Unterstützung ihrer Gegner mit Waffen und Geld. Die alte Garde der chinesischen Revolution war also keineswegs eine Zweigstelle der Moskauer Zentrale des Weltkommunismus. Es handelte sich vielmehr um Idealisten, die ihre Mitbürger aus jeglicher Form der Entfremdung befreien wollten.

Keine Sehnsucht nach Komfort

Dieses Ziel sprach besonders die junge Generation an. Männer, die der Tyrannei der Familie entkommen wollten, flüchteten zu den Rebellen in die Berge, Bäuerinnen folgten ihnen, und die weiblichen Sklaven der Minen und Fabriken warteten klopfenden Herzens auf die Befreier. Damals herrschte kein Mangel an Arbeitskräften. Ganz im Gegenteil. In den Großstädten verhungerten Millionen unbeschäftigter Männer – weil Kinder billiger waren, besonders Mädchen.

Als der Dolmetscher meine Frage übersetzt, erlöscht das Lächeln auch auf den Gesichtern der Frauen. Die Älteste bittet ihn, nochmals zu übersetzen. Sie verstehen immer noch nicht, was ich mit dem Wort „Opfer“ meine.

„Die Einfachheit eures Lebens“, erkläre ich. „Die schwere Arbeit. Der Dienst außerhalb der Fabrik. Diese nackten Zimmer.“

Jetzt atmen alle erleichter auf. Sie lächeln sogar wieder, und eine sagt: „Aber das sind doch keine Opfer. Opfern kann man doch nur etwas, das man besitzt. Uns gehörte nie etwas. Wir hatten kein Haus, kein Bett, keine festen Arbeitsstunden und nie genug zu essen.“

„Ich habe in dieser Fabrik schon mit sieben Jahren angefangen“, erzählt eine andere. „Meine Schwester war dreizehn. Wir arbeiteten an der gleichen Maschine. Wir schliefen auch daneben. Auf dem Boden. Nachts kamen die Vorarbeiter. Ich hatte Glück, denn ich war noch klein. Aber meine Schwester wurde schwanger. Da hat man sie davongejagt. Sie starb in einem Freudenhaus an Tuberkulose. Das Baby auch. Nein, Madame, wir bringen keine Opfer. Verstehen Sie jetzt?“

Das Mädchen ganz rechts sagte mir: „Früher waren Frauen nur Brut- und Arbeitstiere oder wurden an Bordelle verkauft. Heute aber dürfen wir am Aufbau unserer Nation teilnehmen und sie verteidigen – mit Knüppeln, wenn es sein muß“

Ich verstehe vor allem, daß man diese chinesische Welt nie mit der unseren vergleichen kann. Bei uns haben die meisten Frauen nur einen Wunsch: Sie wollen glücklich sein. Ein verschwommener Begriff, aber innigst verquickt mit Vorstellungen von Luxus, Reichtum und sorgenfreiem Dasein. Sie lieben das Leben im Verhältnis zu den Dingen, mit denen sie sich umgeben.

Die Chinesin hingegen ist so überwältigt, endlich würdevoll leben zu dürfen, daß den Dingen kaum noch eine Bedeutung zukommt. Sie liebt ihr Leben unbekümmert der Dinge, die sie umgeben. Eine wahrhaft idealistische Weltanschauung, die für einen Menschen unserer Konsumgesellschaft heute unbegreiflich erscheinen muß.

Deshalb ist es kaum verwunderlich, daß nicht ein Fernsehgerät, eine gute Partie oder das Eigenheim die Krönung des Lebens einer Chinesin ist. Für sie war es das 1950 verabschiedete Ehegesetz, denn es garantiert völlige Gleichheit, zwischen Mann und Frau und die individuelle Freiheit jedes Erwachsenen innerhalb der Familie. Wenn heute zwei junge Menschen heiraten, fragt der Standesbeamte ausdrücklich, ob sie aus freien Stücken handeln. Falls ein Zwang durch die Familie festgestellt wird, ist die Ehe ungültig.

Hochzeit erst mit Fünfundzwanzig

Die Ermordung neugeborener Mädchen war eine so tief verwurzelte Sitte geworden, daß sie im neuen Gesetz ausdrücklich als Verbrechen angeprangert werden mußte. Jetzt kann die Frau sich scheiden lassen oder als Witwe wieder heiraten. Konkurbinen sind verboten. In der Ehe gibt es keinen Herrn mehr, nur noch gleichwertige Partner.

An die Stelle der traditionellen Brut- und Arbeitsgemeinschaft unter der Fuchtel des Patriarchen tritt mit diesem Gesetz die Familie westlichen Stils, das heißt: eine auf Zuneigung und Liebe fußende Einheit von Mann, Frau und Kind. Das liebende Paar löst die allmächtige Sippe ab. Jeder hat jetzt das Recht, über sich selbst zu verfügen. Und deshalb predigt man auch heute noch den Kampf gegen die Familie – gemeint ist natürlich nur die alte Ordnung, jene Sippendiktatur, die es China unmöglich machte, ein modernes Land zu werden.

Es wird immer ein Rätsel bleiben, wie die Chinesinnen sich während Jahrtausenden treten und töten ließen, ohne sich zu erheben und blindlings Amok zu laufen. Für sie wiederum ist es unbegreiflich, daß der christliche Westen, der Nächstenliebe und Menschenwürde zu seinen höchsten Werten zählt, die endlich stattgefundene Befreiung der chinesischen Frau ausschließlich an politischen Maßstäben mißt und pauschal verurteilt, ohne den Menschen zu berücksichtigen.

Ich bin selbst so von dieser westlichen Schwarzweißmalerei beeinflußt, daß ich es immer wieder für nötig halte, verfängliche Fragen zu stellen, um hinter der jetzt ausgebrochenen Begeisterung die Mängel zu entdecken. Vor allem, wenn ich Volkskommunen besichtige. Dort suche ich zum Beispiel nach den Schlafsälen – über die soviel geschrieben worden ist und wo nicht nur Mann und Frau getrennt schlafen, sondern sogar die Kinder der elterlichen Obhut entzogen sein sollen.

So etwas gibt es gar nicht. Die so oft kritisierten „Volkskommunen“ sind heute lediglich verwaltungstechnisch zusammengefaßte Dörfer, Städte und Siedlungen, in denen Menschen genauso zusammenleben wie bei uns. Das heißt in Familien; zwar gibt es Arbeitsbrigaden, aber abends sind Mann, Frau und Kind zusammen.

„Nur die ledigen Leute schlafen in großen Schlafsälen“, erklärt man mir. „Aber ist das schlimm?“

Ich bohre trotzdem weiter: „Sicherlich nicht. Ich weiß aber auch, daß die Regierung euch empfiehlt, erst mit 25 oder 30 zu heiraten. Auf diese Weise werden gewaltige Arbeiterreserven geschaffen, ohne Familien zerreißen zu müssen.“

Kinderreiche Familien werden immer seltener. Um eine Bevölkerungsexplosion zu vermeiden, empfiehlt Peking den jungen Chinesen, nicht vor Fünfunfzwanzig zu heiraten und nur zwei Kinder zu zeugen. Mit Erfolg

Jetzt werden meine Gesprächspartnerinnen richtig ungehalten. Sie erklären mir, daß diese Empfehlung überhaupt nichts mit dem Arbeitseinsatz zu tun habe, sondern ein viel wichtigeres Problem zu lösen versuche: die Geburtenkontrolle. Je später geheiratet wird, um so weniger Kinder kommen zur Welt. Bevor die Pillen oder andere Verhütungsmittel in großem Ausmaß angewandt werden können, versucht Peking den Geburtenüberschuß auf diese Weise zu beschränken. „Trotzdem müssen wir jedes Jahr fünfzig Millionen Menschen mehr ernähren“, heißt es. „Das entspricht der gesamten Bevölkerung Frankreichs.“

Fanatische Verfechter der Liebe

Mir geht es wie den meisten Europäern. Wenn ich von dieser Entwicklung höre, steigt zwangsläufig das Bild von der „gelben Gefahr“ in mir auf. Angesichts der gewaltigen Menschenmassen Asiens geht dieses Gespenst seit Anfang des Jahrhunderts in Europa um.

Als ich es wage, dieses Problem zur Sprache zu bringen, wird mir eine beschämende Lektion erteilt. „Sie scheinen die Geschichte nicht zu kennen“, sagt man herablassend. „Wer hat die Welt erobert? Das waren doch unterbevölkerte Nationen: Portugal, als dort nur eine Handvoll Menschen lebte; Spanien, Holland, England. Als diese Völker auf Eroberung auszogen, hatten sie doch genügend Raum, um im eigenen Land satt zu werden. Nein, nicht Bevölkerungsdruck, sondern Machtgier und Eroberungslust trieben die Menschen dazu, andere Völker zu unterwerfen.“

In einem letzten Versuch, mich nicht geschlagen zu geben, spreche ich von der Notwendigkeit des „Lebensraums“. Daraufhin zeigt man mir auf einer chinesischen Landkarte große Gebiete, die nahezu unbesiedelt sind, und erklärt: „Wir können noch viele hundert Millionen verkraften. Bei uns kommen nur 70 Einwohner auf einen Quadratkilometer. In der Bundesrepublik sind es 210, in Holland sogar 350. Und sind diese Völker etwa arm? Müssen sie explodieren? Sie brauchen sogar fremde Arbeitskräfte, und es geht ihnen heute besser denn je zuvor.“

„Unsere Revolution hat lediglich die Aufgabe, unserem Volk ähnliche Möglichkeiten zu schenken und für die kommenden Generationen Arbeit zu schaffen. Wenn eure Theorie von der „gelben Gefahr“ richtig wäre, würden wir dann die Geburten beschränken? Würde Mao Tse-tung dann erklären, das neue Verhütungsmittel – die Plastikspirale – sei eine der bedeutendsten Errungenschaften der Menschheit und für uns Chinesen ebenso wichtig wie unsere Revolution?“

So sprechen Professoren und Parteifunktionäre. Wenn ich Bäuerinnen und Arbeiterinnen frage, ob sie bereit sind, die Zahl ihrer Kinder zu beschränken, dann sagen alle: „Ja, zwei oder höchstens drei genügen vollkommen.“ Sie sind überzeugt, daß Mao Tse-tung nur ihr Bestes will, und folgen deshalb bereitwillig den Empfehlungen aus Peking.

Für Intellektuelle und Studenten ist die Lage etwas komplizierter. Sie glauben, daß Kinder weit weniger wichtig sind als das Verhältnis zwischen Mann und Frau. Für sie ist die Liebe das wichtigste aller Probleme.

Diese beiden lieben sich. Ihr Blick sagt es. Ob sie zusammen passen, messen sie jedoch nicht an Zärtlichkeiten, sondern an ihrer Einstellung zum Krieg in Vietnam

Es mag für viele Leser neu und unglaubwürdig klingen: Die chinesischen Kommunisten sind fanatische Verfechter der Liebe. Sie wird als ein fortschrittliches Gefühl verherrlicht, als der endgültige Beweis individueller Freiheit und echter Zivilcourage. Und meistens ist das gar nicht so einfach.

„Wir wissen, daß nur die Liebe das alte Verhältnis zwischen Mann und Frau radikal ändern kann“, erklärt eine junge Ärztin. „Aber wir haben Angst, unsere Gefühle zu zeigen – oder gar weiter zu gehen.“

„Ihr lernt doch schon in der Volksschule präzise Details über Empfägnisverhütung. Warum?“

„Um auf die Ehe vorbereitet zu sein.“

Das klingt schon wieder abweisend. Wie jedesmal, wenn ich mit jungen Chinesinnen über die Liebe spreche. Diesmal lasse ich nicht locker: „Soviel ich weiß, dürft ihr erst mit Achtzehn heiraten und tut es meist nicht vor Fünfundzwanzig.“

„Verstehen Sie denn nicht, daß wir unsere Vergangenheit noch nicht verkraftet haben“, ruft die Frau. „Bis vor kurzem gehörte die Liebe nicht ins Herz. Sie war die Peitsche im Viehstall, in dem wir Frauen leben mußten.“

Es bedarf vieler Fragen und Umwege, bevor ich verstehe, warum Moral heute in China so groß geschrieben wird. Koketterie, Vergnügen, Wahl und Erotik waren vor der Revolution das traurige Privileg der Konkubinen und Freudenmädchen. Die Liebe war anrüchig. Sie war der Ausdruck eines niederen Lebenswandels oder tiefster Versklavung, wie sie jene Mädchen erdulden mußten, die schon als Kinder an Bordelle verkauft wurden. Wenn sie nicht zum Gebären und Schuften benutzt wurde, war die Frau nur sexuelles Objekt.

Weder sexbesessen noch heiratswütig

Das gräßlichste Symbol dieser Erniedrigung waren die verkrüppelten Füße. Die winzigen, von Kindheit an durch Bandagen im Wachstum behinderten Füße galten als der sublimste Ausdruck erotischen Raffinements. Die Frauen watschelten zwar wie Enten oder mußten getragen werden. Aber darauf kam es nicht an. Die Verstümmelung zwang sie zu einer Gangart und Haltung, die gewisse Muskeln des Leibes besonders stark und beweglich machten. Und wenn die fünf Typen und achtzehn Varianten der winzigen Füße lyrisch besungen wurden, dann waren es ebenso viele Anspielungen auf Genüsse, die zwar mit der Form der Füße zu tun hatten, die aber keineswegs durch deren Betrachtung geschenkt wurden.

In China wurden, wie nirgends sonst auf der Welt, erotische Spielarten weiblichen Geschlechts gezüchtet, und es ist deshalb verständlich, wenn heute die jungen Chinesen der Sexualität mit Mißtrauen begegnen. Sie ist zu innig mit der Erniedrigung der Frau verquickt.

Ihre Badeanzüge sind altmodisch, Schminke und Lippenstift sind verpönt. Krampfhaft versucht man, nicht mehr lockendes Weibchen zu sein, sondern nur noch Kamerad

„Auch wir sind kokett und lieben zärtliche Worte“, sagt eine Studentin. „Aber wir dürfen uns nicht vergessen. Das will niemand im Westen verstehen. Für euch ist China ein großes Konzentrationslager der Lieblosigkeit, weil wir weder sexbesessen noch heiratswütig sind.“

„Bei uns …“ Ich komme nicht weiter.

„Wenn ich recht unterrichtet bin, gehen achtzig Prozent eurer Studentinnen zur Universität, um einen gutsituierten Mann zu finden. Sobald sie verheiratet sind, geben sie ihren Beruf auf und damit ihre Freiheit. Bei uns werden Sie nicht eine einzige Studentin finden, die ihren Beruf an den Nagel hängt, wenn sie heiratet. Sonst wäre die Ehe doch nichts anderes als ein Kompromiß zwischen Existensangst und Sentimentalität.“

Jetzt oder nie kann ich die Frage wagen: „Lieben Sie?“

„Natürlich!“ Es ist fast ein Schrei. „Aber ich kann warten“, fährt sie ruhig fort, „bis wir beide unser Studium beendet haben.“

„Und was tut ihr? Worüber sprecht ihr?“

„Über unsere Arbeit, über den Krieg in Vietnam. An unserer Einstellung zu solchen Fragen messen wir, ob wir zusammengehören. Man braucht doch nicht im Bett zu liegen, um zu wissen, wer der andere ist.“

Seit amerikanische Flugzeugträger im Südchinesischen Meer kreuzen, spielen selbst die Kleinsten „Krieg gegen die USA“

„Wissen Sie, wie ihr mir vorkommt? Wie der Wirklichkeit gewordene Traum europäischer Moralisten und Theologen. Ihr habt all das verwirklicht, wovon die Hüter unserer traditionellen Ordnung im neunzehnten Jahrhundert träumten: zunächst das Studium, dann die Arbeit und später die wohlüberlegte Liebe. Keuschheit vor der Ehe und das Paar mit Kind und Kegel als der moralische Zement der Gesellschaft. Ihr verkörpert das Ideal unserer Großväter.“

„Nein“, unterbricht sie hastig, „das ist nicht wahr. Zu eurer Moral gehörte die Entfremdung der Frau, ihre Abhängigkeit vom Mann. Die haben wir überwunden. Hoffentlich geben Sie das zu?“

Ich nicke, und die Studentin atmet erleichtert auf.

Soll man nun lachen oder weinen? Während bei uns die „sexuelle Revolution“ im Gange ist und alle Erzieher ratlos die Hände ringen, bedauert man die chinesische Jugend, weil sie den Lippenstift ablehnt, wißbegierig studiert und wenig oder gar nicht flirtet. Ihre selbstauferlegte Tugend wird als Beweis mangelnder Freiheit zitiert und ihre Opferbereitschaft als politische Unterdrückung ausgelegt.

Eines habe ich auf dieser Reise besser denn je verstanden: Den Luxus politischer Freiheit können sich nur reiche Völker leisten. Um mit einer tausendjährigen schrecklichen Vergangenheit fertig zu werden, um siebenhundert Millionen Menschen von der Angst vor Hunger und Zukunft zu befreien, bedarf es großer Opfer. Dazu gehören kollektive Disziplin ebenso wie puritanische Lebenshaltung. Und wer unbefangen genug ist, hinter gelber Hautfarbe und roter Politik zunächst den Menschen zu sehen, das einfache, unpolitische Wesen, das pathetisch um Leben, Liebe und Sicherheit bangt und kämpft wie jeder von uns, der kann nur feststellen, daß sich für die Chinesen ein gewaltiger Wandel zum Guten vollzogen hat. Sie sind sogar tausendmal freier als je zuvor.

Der Mythos von den „blauen Ameisen“ ist tot. Die Chinesen sind nicht mehr anonyme Wesen in unscheinbar gleichförmigen Kitteln. Wie bei uns beherrschen heute bunte Kleidung und ein gelockerter Lebensstil das Straßenbild

Ob der erwachte Koloß eine politische Gefahr bedeutet, steht hier nicht zur Debatte. Wir schreiben im Augenblick über das Los der Frau – in China haben die Frauen, im Vergleich zu früher, sicherlich das Große Los gezogen.

Im nächsten stern

Japan –

die ideale Geliebte